Публикации

26 февраля 2026 г.

СОУТ с особенностями: новое в законодательстве

Законодательство

15 сентября 2025 г.

Обзор «Новое в законодательстве по охране труда»: часть II

Статистика

13 февраля 2026 г.

AI-чат-бот KioutCHAT: цифровой помощник, который совершенствует охрану труда

Специальная оценка условий труда

25 августа 2025 г.

Минтруд разъяснил возможность применения страховыми агентами и брокерами упрощенной СОУТ

Распределение полномочий в системе управления охраной труда: от высшего руководства до работника

27 ноября 2025 г.

Создание и обеспечение функционирования СУОТ осуществляются работодателем с учетом специфики деятельности организации, принятых на себя обязательств по охране труда, достижений современной науки и наилучших применимых практик по охране труда.

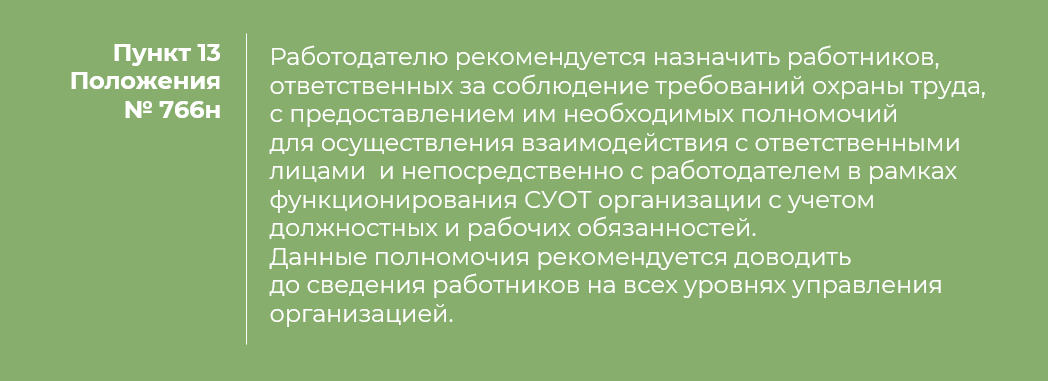

Положения СУОТ распространяются на всех работников организации. В соответствии с пунктом 55 Положения № 766н одним из основных процессов, устанавливающих порядок действий, направленных на обеспечение эффективного функционирования процессов и СУОТ в целом, является распределение обязанностей в этой сфере между службами и должностными лицами организации.

Работодателю рекомендуется обеспечивать:

— предоставление ответственным лицам соответствующих прав и обязанностей для осуществления функций в рамках СУОТ;

— документирование и доведение до сведения работников на всех уровнях управления организацией информации об ответственных лицах и их полномочиях.

В соответствии с положениями ГОСТ 12.0.230.1-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007» ключевым принципом построения СУОТ является принцип «сверху вниз».

От реальных действий работодателя и должностных лиц зависит поведение и действия остальных работников. Поэтому высшее руководство компании должно быть лидером в вопросах охраны труда, проявлять активность и заинтересованность в эффективной СУОТ и этим показывать свою приверженность в выполнении установленных требований и взятых на себя обязательств.

Работодатель должен демонстрировать свою руководящую роль и приверженность вопросам охраны труда. Без активного участия и личного примера высшего руководства компании СУОТ остается формальной и нежизнеспособной, так как именно на этом уровне принимаются стратегические решения, выделяются ресурсы и формируется культура безопасности.

Внедрение результативной СУОТ на практике сопряжено с определенными сложностями.

К наиболее распространенным из них можно отнести:

— недостаток компетенции (руководство и персонал компании зачастую не обладают полными знаниями о принципах работы СУОТ и актуальных законодательных нормах);

— формальный подход (СУОТ «работает» лишь на бумаге, не будучи внедренной в реальные бизнес-процессы, которые продолжают осуществляться стихийно);

— потеря динамики (после достижения первоначальных результатов дальнейшее развитие СУОТ замедляется или полностью останавливается);

— проблема аргументации (специалисту в области охраны труда сложно количественно обосновать масштабы проблем перед руководством, что приводит к неверной оценке необходимых ресурсов, нереалистичным срокам и завышенным требованиям к работникам);

— административные риски (компания продолжает получать предписания и штрафы в ходе проверок надзорных органов).

Решить эти проблемы возможно только при условии активной роли и личной приверженности высшего руководства, которое должно неформально демонстрировать лидерство в вопросах безопасности, интегрировать цели СУОТ в стратегические планы компании и последовательно формировать культуру безопасности в организации. Это создает фундамент для системной работы: организации целевого обучения, интеграции процедур в бизнес-процессы, внедрения предиктивной аналитики для обоснования решений и настройки регулярного аудита для предотвращения формального подхода к соблюдению требований охраны труда и снижения профессиональных рисков.

Наглядная и активная приверженность руководителей принципам системного управления охраной труда и культуре безопасности состоит в осуществлении следующих действий:

— поощрение инициатив работника, связанных с улучшением условий и охраны труда, и руководство внедрением этих инициатив в практику;

— проявление личной инициативы и активного участия в руководстве деятельностью по улучшению условий труда, соблюдению требований охраны труда, повышению эффективности и результативности функционирования СУОТ;

— строгое личное выполнение и постоянный контроль за выполнением работниками требований охраны труда и безопасности, определенных технологическими регламентами (инструкциями).

Именно линейный руководитель часто первым идентифицирует потенциальные опасности и участвует в оценке профессиональных рисков. Он отвечает за организацию работ повышенной опасности, включая выдачу нарядов-допусков, и является ключевым участником расследования несчастных случаев на своем участке, предоставляя комиссии критически важную информацию.

В соответствии с положениями статьи 223 ТК РФ в целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением у каждого работодателя, осуществляющего производственную деятельность, численность работников которого превышает 50 человек, создается служба охраны труда или вводится должность специалиста в области охраны труда.

Профессиональный стандарт определяет специалиста в области охраны труда (далее — специалист) как ключевого субъекта управления внутри СУОТ, чья роль фундаментально отличается от роли линейного руководителя. Если линейный руководитель напрямую организует работу персонала, то специалист реализует свои полномочия через контроль, консультации и методическое руководство. Его управленческая функция носит сквозной характер и выстраивается по многоуровневой модели.

На операционном уровне полномочия специалиста проявляются в административном контроле и организации процессов. Он осуществляет плановые и внеплановые проверки, анализируя системные причины нарушений, а не только их внешние проявления. Ключевая задача на этом уровне — обеспечить функционирование СУОТ. Специалист организует работу комиссий по проведению специальной оценки условий труда и расследованию несчастных случаев, ведет весь документооборот системы и готовит аналитическую отчетность для высшего руководства о состоянии охраны труда в организации.

Также специалист выступает в роли внутреннего консультанта, методиста и аудитора. Здесь на первый план выходит консультационно-методическая деятельность, участие в разработке локальных нормативных актов (инструкций, положений, программ обучения) и оказание методической помощи руководителям всех уровней в применении требований законодательства. Его управленческий вклад заключается в тактическом планировании и проектировании СУОТ: координировании проведения внутренних аудитов, анализе эффективности процедур и разработке предложений по совершенствованию системы управления.

Высший уровень управления — это стратегическое управление профессиональными рисками. Специалист в области охраны труда играет важную роль в интеграции принципов управления рисками в стратегию развития всей организации, участвует в определении долгосрочных целей, координации внедрения и осуществления мониторинга результативности СУОТ, обеспечивая тем самым проактивный подход к обеспечению производственной безопасности.

Таким образом, благодаря сочетанию контрольных, консультационных и стратегических функций специалист в области охраны труда реализует комплекс управленческих полномочий, направленных на создание эффективной и устойчивой СУОТ, интегрированной в бизнес-процессы компании. Его деятельность связана с необходимостью решения ряда проблем и преодоления системных противоречий. Как внутренний эксперт он сталкивается с вызовами, требующими не только знания законодательства, но и развитых «мягких» навыков для интеграции культуры безопасности в операционные процессы компании.

Одной из основных сложностей является двойственность позиции «контролер —помощник». Специалист в области охраны труда должен выявлять нарушения, но при этом консультировать коллег по их исправлению, что часто вызывает недоверие и сопротивление. Для решения этой проблемы важно сместить акцент в сторону консалтинга, позиционируя себя как внутреннего консультанта, чья цель — помочь коллегам работать безопасно. Не менее важна прозрачность коммуникации. Необходимо разъяснять, почему существуют те или иные правила, связывая их с конкретными рисками для жизни и здоровья. Основные рекомендации следует направлять линейным руководителям, укрепляя их ответственность за безопасность на вверенных участках.

Другой серьезной проблемой остается формализм в работе СУОТ, когда идеальные на бумаге процедуры не работают на практике. Чтобы это преодолеть, приходится внедрять требования охраны труда непосредственно в технологические процессы и регламенты, а не создавать отдельный пакет документов. Целесообразно сконцентрироваться на управлении наиболее значительными рисками, используя визуализацию, например, заменять сложные текстовые инструкции понятными пиктограммами и схемами.

Определенную сложность представляет противодействие нововведениям и человеческий фактор. Давление производственных планов и укоренившиеся небезопасные привычки создают серьезные препятствия в работе. Ключевым решением здесь становится поддержка высшего руководства — без демонстративной приверженности безопасности со стороны топ-менеджеров большинство инициатив специалиста обречены на неудачу.

Специалисту в области охраны труда приходится постоянно адаптироваться к изменениям в законодательстве и технологиях. Для этого он должен регулярно повышать квалификацию, участвовать в профессиональных сообществах и создавать внутренние базы знаний. Проактивный мониторинг планируемых изменений в нормативных правовых актах позволяет заблаговременно готовить организацию к введению новых требований.

Специалист выполняет роль системного интегратора, обеспечивающего единство методологических подходов, постоянное соответствие деятельности организации нормативным требованиям охраны труда и поступательное развитие СУОТ. Его работа создает основу для формирования культуры безопасности, где каждое должностное лицо понимает и выполняет свои обязанности в области охраны труда, опираясь на разработанные им методические материалы и получая необходимые консультации.

Успех деятельности специалиста в области охраны труда во многом определяется способностью быть агентом изменений, который через консультации, коммуникацию и системный подход интегрирует безопасность в бизнес-процессы компании.

К обязанностям работника относится соблюдение требований охраны труда, правильное применение средств защиты, прохождение обучения и медицинских осмотров, а также немедленное извещение руководства о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью, о неисправности оборудования или ухудшении собственного здоровья.

Несмотря на четкое нормативное закрепление прав и обязанностей работников, их практическая реализация в рамках СУОТ сопряжена с рядом системных сложностей.

Ключевой проблемой часто становится формальный подход к вовлечению персонала, когда его участие в управлении охраной труда сводится к подписанию документов без реального влияния на принимаемые решения. Это приводит к тому, что работники перестают воспринимать СУОТ как инструмент собственной защиты, а видят в ней лишь дополнительную бюрократическую нагрузку.

Другой значимой проблемой является противоречие между правом на отказ от опасной работы и производственной необходимостью. На практике давление со стороны руководства, боязнь потерять заработок или испортить отношения в коллективе могут заставить работника нарушить процедуры безопасности.

Кроме того, эффективность многих прав, таких как право на достоверную информацию об условиях труда, напрямую зависит от качества коммуникации внутри организации. Если разъяснения о рисках носят формальный и малопонятный характер, а механизмы обратной связи не отлажены, работник лишается возможности осознанно участвовать в их снижении.

Таким образом, главный «подводный камень» заключается в преодолении разрыва между законодательно прописанными возможностями и их практическим воплощением, что требует от работодателя выстраивания не просто формальной, а живой и вовлекающей системы взаимодействия с персоналом.

Однако декларируемые нормы и реальная практика далеко не всегда совпадают. За каждым правом и обязанностью конкретного работника скрывается комплекс процедурных и человеческих факторов, способных свести на нет эффективность любых, даже самых продуманных системных мер. Почему работник, зная о своем праве отказаться от опасной работы, часто продолжает ее выполнение? Как преодолеть барьер страха и недоверия, мешающий работникам сообщать о рисках? Какие инструменты действительно способны превратить формальное «участие в управлении охраной труда» в реальное влияние на безопасность рабочей среды?

.png)

Процессы информирования, обучения, управления рисками, контроля и совершенствования пронизывают все уровни этой вертикали, создавая замкнутый цикл управления. Документированное закрепление обязанностей, ответственности и полномочий в локальных нормативных актах, должностных инструкциях и трудовых договорах придает этому взаимодействию четкость и юридическую значимость, превращая СУОТ из формальной структуры в реально работающий инструмент снижения профессиональных рисков.

Текст:

Игорь Волошин